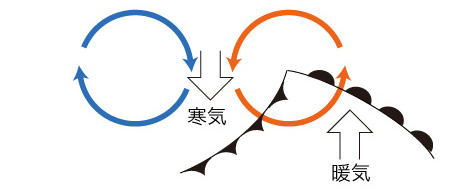

そのスキー場だが,そこに雪が降っていたのは 10〜50年くらい前のことである。 この間の「平均気温」の差は,1度に満たない。 この程度の気温差は,雪が降らなくなるという話にはならない。 干涸らびた畑や雪の降らないスキー場は,「地球温暖化」ではなく「日照時間の増加」の話である。 「日照時間の増加」は,「乾燥化」の話であり,「雲ができにくい」という話である。 「雲ができにくい」は,「熱帯雨林」を想えばわかるように,気温の話ではない。 さてその気温だが,これは日々変化する。 しばしば,大きく変化する。 この変化は,何がどうなっているのか。 これを,ここで解説するとしよう。 空気は流れている。 それが「風」である。 そこで,つぎのようになる:

こうして,つぎの命題となる:

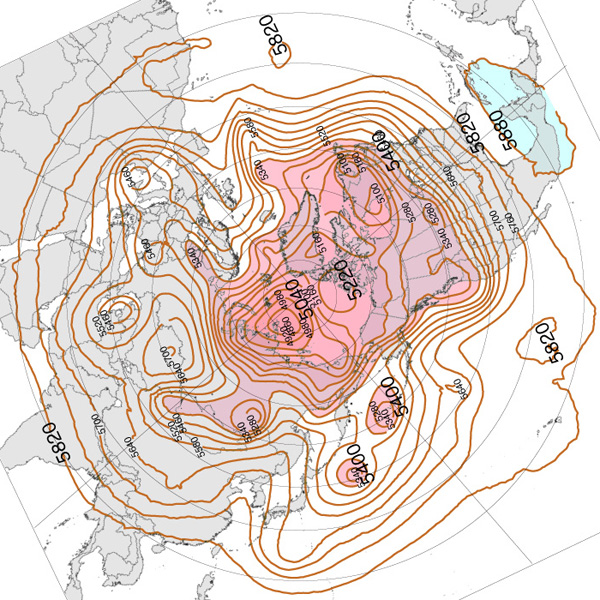

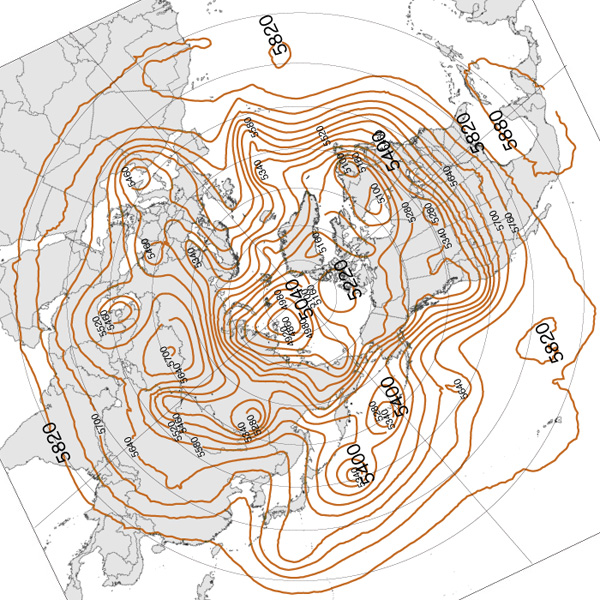

「寒いところから流れてくる風か,それとも暖かいところから流れてくる風か」は,地上天気図からはわからない。 風の流れは,地勢によって大きく攪乱されるからである。 そこで,風の大局的な流れをとらえるために,高層天気図を用いる。 高層天気図は,日本の「気温が日々変化するしくみ」を見ようとするときは,北極中心の北半球 500hPa 面天気図を用いることになる。 以下「高層天気図」と言うときは,これを指す。 地上天気図には等圧線 (等気圧線) が書かれている。 「気圧」とは何か。 空気粒子の密度──濃い・薄い──である。 地上天気図と高層天気図の大きな違いは,「等圧線」に代わって「等高度線」になっていることである。 500hPa 高層天気図だと,「この地点は,上空 ○m が 500hPa」を観測し,その高度が同じになる地点を線でつなげる。 これが「等高度線」である。

この等高度線は,等圧線と同じ感覚で使える。 即ち,高度の高低が気圧の高低と同値になる。 高層天気図では,風の流線が等高度線に表されることになる。 これは当然のことである。 気圧は,空気の密度である。 密度は,風がこれを運んでいる。 よって,風の流線は,等圧線である。 先に,《風の流線は,等気温線である》と言った。 よって,つぎの3つは同じである:

等高度線 等気温線 高層天気図では,極に向かうにつれて,気圧が低くなる。 これはなぜか? 空気の粒子には,地球の回転による遠心力がかかっている。 この遠心力ベクトルの地表面成分は,低緯度側に向かう。 何も抵抗がなければ,空気の粒子は赤道に集まることになる。 しかし,粒子間の押し合いへし合いのダイナミクスにより,密度差を現す格好で均衡する。 その密度は,極で最も小さく,赤道で最も大きい。 「気圧」とは「空気の密度」のことであったから,つぎのようになる:

ところで,高緯度になるほど低くなるのは,気温もそうである。 気温はなぜ高緯度になるほど低くなるのか? 日射量が,高緯度になるほど少なくなるからである。 よって,北半球高層天気図はつぎのようになる:

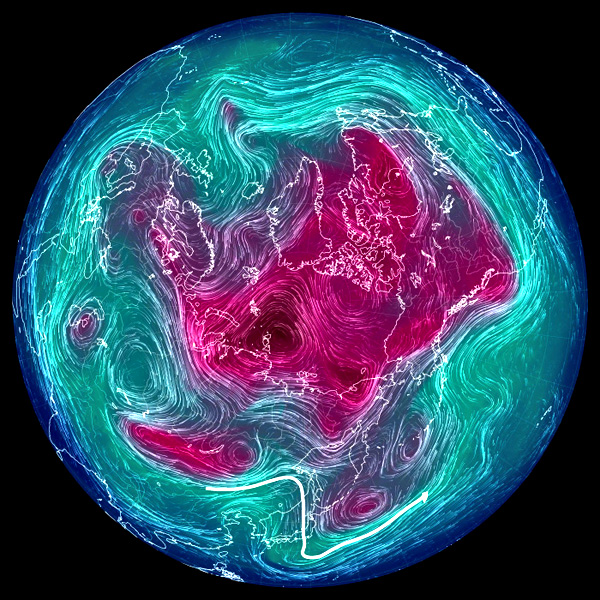

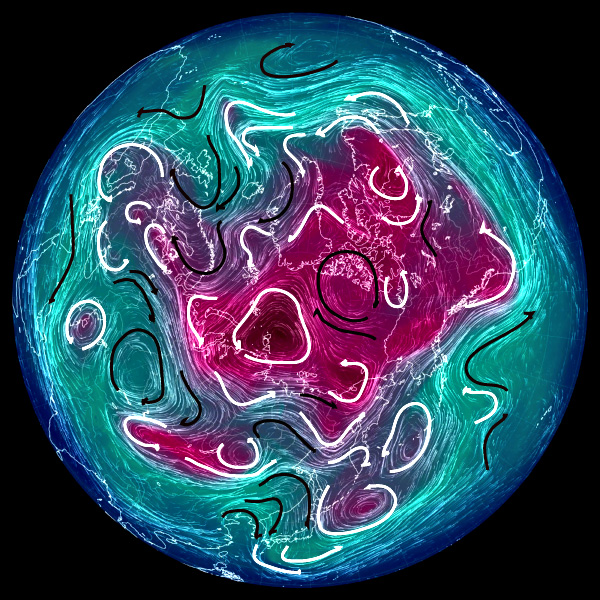

こうして,その等高度線からは,つぎの3つが同時に読めることになる: 実際,北半球 500 hPa 面天気図は,つぎのようになる:

東京を通過する風を,白で表示。 |

地上天気図の等圧線と高層天気図の等高線の違い

地上天気図の等圧線と高層天気図の等高線の違い